Científicos de la UPR-Río Piedras y de la Universidad de California hacen descubrimientos analizando coprolitos precolombinos

- Fecha 02/11/2023

Ámbar Gutiérrez Báez

Editora

Oficina de Comunicaciones

Recinto de Río Piedras – UPR

Fotos suministradas

El Dr. Gary A. Toranzos, especialista en microbiología ambiental y profesor de microbiología en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, junto a sus colegas la Dra. Jelissa Reynoso García, de la Facultad de Medicina de la Universidad de California Davis, así como la Dra. Yvonne Narganes, del Centro de Investigaciones Arqueológicas, y el Dr. Raúl Cano, de BioCollective, realizaron una investigación, cuyos descubrimientos han sido reseñados en la revista científica PLOS ONE, publicación que adopta la revisión por pares con un enfoque en la metodología rigurosa, la investigación ética, y figura entre las mejores del campo.

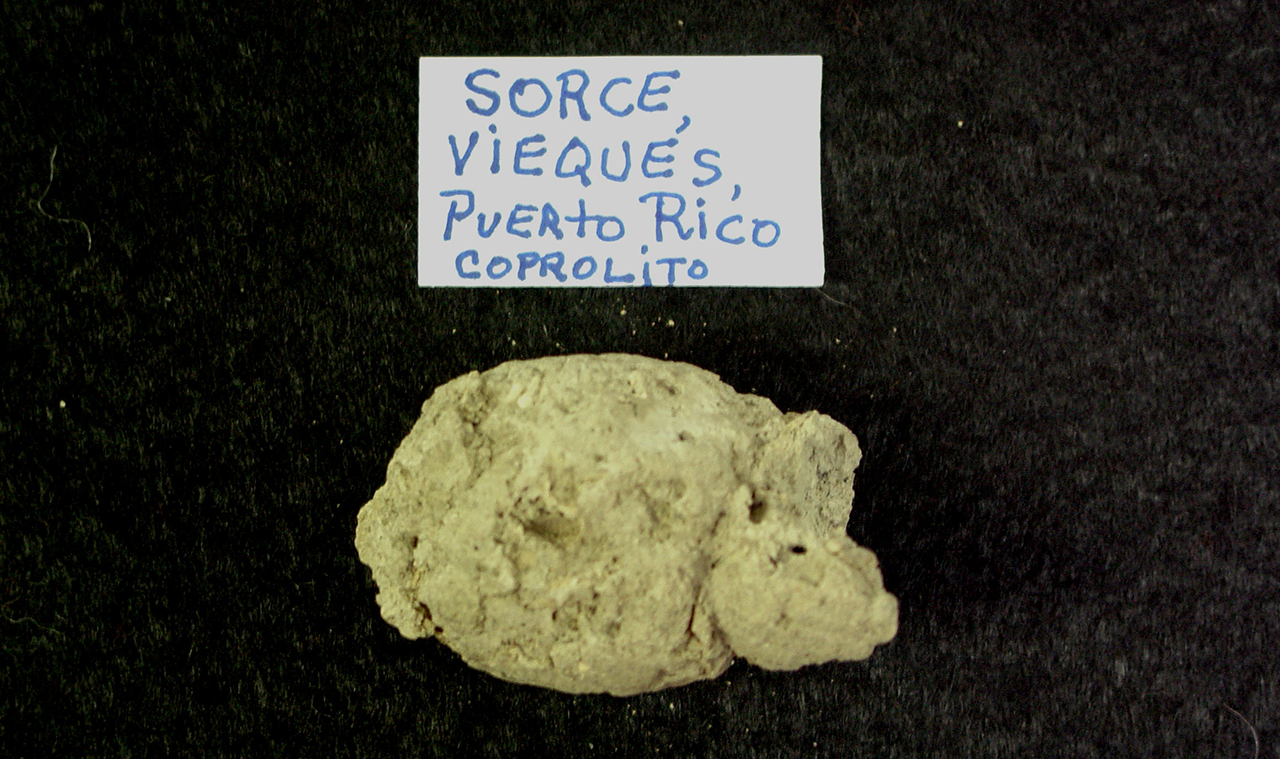

Las estrellas de esta investigación son los coprolitos o heces fecales momificadas halladas en las excavaciones hechas por los arqueólogos Yvonne Narganes Storde y Luis A. Chanlatte Baik en Sorcé en la isla municipio de Vieques. De unas 80 muestras recolectadas por estos arqueólogos por espacio de 32 años -de 1977 al 2009- fueron cerca de 20 los ejemplares seleccionados para esta investigación científica.

El proyecto -practicando la paleomicrobiología, un área de las ciencias en crecimiento, que estudia los microorganismos en la antigüedad, a partir de muestras humanas o ambientales- inició en el 2012 y se enfocó en el análisis de los coprolitos.

Así, con la venia del Centro de Investigaciones Arqueológicas (CIA), adscrito al Museo de Antropología, Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico, tanto científicos como estudiantes graduados han escudriñado estos excrementos momificados, para encontrar fascinante información acerca de antiguos pobladores indígenas que habitaron Vieques, detalles de su dieta -qué comían y bebían estos pueblos- y hasta sus costumbres.

La excreta momificada o coprolito, puede revelar pistas sobre la dieta y el estilo de vida. En este estudio, el equipo de investigación analizó el ADN (Ácido desoxirribonucleico) de la materia fecal momificada, revelando que dos culturas caribeñas precolombinas -la Huecoide y la Saladoide- comían una amplia variedad de plantas, como maíz, batata y maní, y también se detectó ADN de tabaco y algodón.

Los resultados sugieren que los grupos Huecoide y Saladoide disfrutaron de un sistema alimentario diverso y sofisticado, que incluía batata, maní, ají, una cepa particular de tomates, papaya y maíz. El análisis también detectó tabaco, posiblemente debido al uso de tabaco de mascar, inhalación de las hojas de tabaco pulverizadas o uso de la planta de tabaco como aditivo alimentario con fines medicinales y/o alucinógenos.

Sorprendentemente, también se detectó algodón, tal vez debido al uso de semillas de algodón molidas para producir aceite, o porque las mujeres mojaban los soportes de algodón con su saliva, dejando residuos en la boca mientras tejían.

Sin embargo, los autores no encontraron evidencia de consumo de yuca, aunque esta planta ha sido reportada por los historiadores a menudo como un alimento común en el Caribe precolombino. Los científicos señalan que las técnicas de preparación muy elaborada del rallado y secado de la yuca para eliminar toxinas podrían haber degradado el ADN de la planta, o que esto podría haber sido un alimento básico, pero de temporada.

Debido a las técnicas de preparación de alimentos y el hecho de que cada muestra de coprolitos es, solamente, un indicio de lo que una persona específica había estado comiendo recientemente, es probable que los Huecoides y Saladoides comieran otras plantas u hongos, que no se mencionan en este estudio. No obstante, estos hallazgos brindan más información sobre la vida de los pueblos precolombinos de las Américas.

Los autores hablan

El doctor Gary A. Toranzos, quien lleva más de una década estudiando los coprolitos junto a varias generaciones de sus estudiantes, aún se asombra de toda la información que esas muestras arrojan al colocarlas bajo el palio científico. Así es, lo que las personas rechazan naturalmente -en los estudios de los microbiólogos- han resultado en revelaciones que datan de miles de años.

“Esta es una investigación que nació de conversaciones entre científicos -arqueólogos, bioinformáticos, microbiólogos, micólogos y sus estudiantes graduados- quienes multidisciplinariamente contribuyeron con sus peritajes individuales para esta y muchas otras excelentes publicaciones. Esta publicación es la última de las muchas que nos mostraron datos cada vez más complejos. Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo original de los arqueólogos que encontraron los coprolitos, y sin la visión global del resto del grupo que vio un potencial de elucidar la dieta, así como la flora y fauna existentes en un Puerto Rico precolombino: y todo esto a partir de las heces fecales de miembros de etnias que poblaron nuestra isla hace miles de años. Hay todavía mucho por hacer… y los próximos estudios incluirán análisis del ADN aislado de coprolitos de perros, que también los arqueólogos encontraron durante sus excavaciones”, manifestó el microbiólogo y profesor Toranzos.

Por su parte, la doctora Jelissa Reynoso García, quien comenzó estos estudios aún siendo estudiante graduada, afirmó que “los coprolitos nos permitieron corroborar y obtener información más detallada sobre la dieta de culturas precolombinas de periodos donde existe poca o ninguna fuente escrita”.

Igualmente reiteró que “la dieta de estas culturas precolombinas contribuyó a nuestra cultura e identidad como puertorriqueños”.

A los ojos del profesor Toranzos, la historia apenas se está contando, ya que mientras sus hallazgos científicos -producto de las secuencias de ADN- se van divulgando, arrojan más detalles acerca de esas etnias precolombinas.

Según explicó el doctor Toranzos, estos estudios -que hace una década no hubieran podido llevarse a cabo-, se deben al gran progreso hecho en las técnicas de aislamiento, purificación y secuenciación de los ácidos nucleicos. “Todo esto, conjuntamente con los algoritmos desarrollados para llevar a cabo los análisis bioinformáticos, resulta en una recreación de las dietas de estas culturas. El apoyo del programa RISE (Research Intensive Summer Experience, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales) fue clave en estas investigaciones, y el tener acceso a artefactos milenarios pone sobre la mesa la gran importancia de tener un museo institucional de talla internacional”, puntualizó.

La investigación y las estudiantes

“A través de los años, este proyecto de paleomicrobiología ha contado con estudiantes graduados que se han convertido en doctores bajo su encanto. Tasha Santiago-Rodríguez, Jessica Rivera-Pérez, Jelissa Reynoso-García y Rossana Wiscovitch Russo, (esta ultima trabajando con parásitos en los coprolitos) han sido las estudiantes estrella que llevaron a cabo los trabajos de aislamiento del ADN, las secuenciaciones y los análisis bioinformáticos, con los cuales se pudo sacar las conclusiones pues no hubiera sido posible de otra manera” así lo afirmó su mentor el doctor Toranzos. Dos de ellas se encuentran haciendo estudios post-doctorales en Maryland y California, y las otras dos ya están contribuyendo a la ciencia con sus peritajes individuales.

“En este proyecto de paleomicrobiología, se han graduado estudiantes con doctorado. El trabajo de estas estudiantes -mujeres increíbles- ha permitido la publicación de sobre 30 artículos en revistas revisadas por pares de gran prestigio internacional”, atestiguó.

Los antecedentes

Los arqueólogos Chanlatte Baik, director del Centro de Investigaciones Arqueológicas (CIA) del 1975 al 2016, e Yvonne Narganes Storde, directora del CIA desde el 2017 al presente, fueron quienes estuvieron -por décadas- excavando en los basureros de dos aldeas, donde recolectaron material cultural, tales como objetos líticos, conchas, cerámicos y restos fáunicos.

“El yacimiento donde se encontró la mayoría de los coprolitos fue en el sitio Sorcé en Vieques, y el resto en el sitio Tecla en Guayanilla. Los análisis de estos coprolitos son mayormente de Sorcé, que es un sitio donde dos poblaciones indígenas compartieron el espacio cada una con su aldea. Estas dos poblaciones fueron la Huecoide, con orígenes ancestrales proveniente de las estribaciones orientales de los Andes, y los Saladoides con orígenes ancestrales provenientes de medio y bajo Orinoco de Venezuela”, expuso la arqueóloga y especialista en arqueo fauna.

Narganes comentó que los coprolitos fueron hallados en los basureros de ambas aldeas. Y precisó que el material asociado a los coprolitos que se encontró fueron restos de cerámica, instrumentos líticos y de concha, restos de fauna terrestre y marina, además de restos humanos y entierros -estos solamente en la cultura Saladoide-, y entierros de perro y adornos corporales.

Afirma que la presencia de coprolitos en un sitio arqueológico de ambiente tropical es una rareza, sin embargo, fueron detectados en ambas localidades: Sorcé y Tecla. No obstante, su intuición no le falló, siempre supo lo que eran y su valor arqueológico; no se asemejaban al oro ni a la plata, pero era un hallazgo tan excepcional, que sabían que era “un tesoro”. “Evidentemente el día en que se hicieron las deposiciones fecales fue muy soleado y seco, ayudando de esta manera a que se preservara; una vez endurecido se mantiene por mucho tiempo, si el área tiene buena filtración”, afirmó.

Explicó que la deposición fue hecha y con el tiempo se secó, los años lo convirtieron en coprolito, es decir, “excremento” del griego “kopros” y “lithos” del griego “piedra”. “Todo lo demás se descompuso, pero quedó un tesoro”, afirmó Narganes.

Su defensa férrea de estos coprolitos no son para menos, sostiene que tener la “suerte” de encontrarlos no es fácil. “Encontrar coprolito a través del mundo es muy difícil, quizás [es más factible] en el clima frío, porque se preserva mejor, pero en los trópicos, son escasos o raros por el clima lluvioso”. Por esta fortuna, dice que “aquí tenemos una gran oportunidad”, porque la atención se posará en este descubrimiento. Ahora, quizás, los ojos del mundo pudieran ver estos coprolitos, cual rodio en la faz de la Tierra.

Esta investigación -declaró- es de tanta trascendencia en el mundo científico, en particular para conocer sobre los orígenes y migraciones de las poblaciones indígenas de las Antillas, las enfermedades que ellos padecieron, en qué constaba su alimentación, toda esta información nos ayuda a entender, no tan solo cómo estos pueblos vivieron en nuestra isla, sino cómo han influido y afectado a las población moderna de la isla, sus descendientes. Sin embargo, para conocer los haplogrupos a los que pertenecieron estos indígenas, es mediante la prueba de ADN directamente tomadas de los restos humanos antiguos y no de los coprolitos. Este estudio aún no lo hemos realizado, pero está en agenda, aseguró la doctora Narganes.

Sobre los autores

El doctor Gary A. Toranzos lleva 37 años en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR). Toranzos ha dedicado su vida académica a la enseñanza subgraduada y graduada, así como a la investigación en la Microbiología Ambiental, área en la cual ha publicado más de 150 artículos, así como dos libros sobre técnicas moleculares aplicadas a los estudios ambientales. En el 2012 empezó proyectos colaborativos que resultaron en más de 30 artículos publicados en el área de la paleomicrobiología. El grupo -que consiste de colegas del Centro de Investigaciones Arqueológicas del RRP-UPR, así como de colegas internacionales y, sobre todo, de estudiantes doctorales de la UPR- ha sido muy productivo en estas investigaciones que han atraído la atención de la prensa internacional, particularmente, por ser el primer grupo que se enfoca en la paleomicrobiología molecular en Puerto Rico, dando una imagen nunca antes vista de los grupos étnicos precolombinos que habitaron Puerto Rico.

La doctora Jelissa Reynoso García obtuvo un bachillerato en Estudios Interdisciplinarios de Ciencias Naturales con honores en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR). Durante su Ph.D. en el Departamento de Biología, de la Facultad de Ciencias Naturales, bajo la mentoría del Dr. Gary Toranzos, investigó los hongos en muestras paleomicrobiológicas como medio para inferir la flora y las dietas de las antiguas culturas caribeñas. Posteriormente se trasladó a la Facultad de Medicina de la Universidad de California Davis como investigadora postdoctoral, donde estudia el eje microbiota-intestino-cerebro, y cómo se ve afectado en los trastornos del neurodesarrollo, bajo la mentoría de la Dra. Verónica Martínez-Cerdeño.

Sobre la revista PLOS ONE

Es una revista científica publicada por Public Library of Science (PLOS), de acceso abierto, bajo la licencia de Creative Commons. PLOS ONE abarca la investigación básica en cualquier materia relacionada con la ciencia y la medicina. Los artículos pasan por un proceso de revisión por pares, y son valorados en función de su calidad técnica.

Para leer el artículo completo puede acceder a:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0292077